“En este siglo acabaremos con las enfermedades, pero nos matarán las prisas”. Esta frase de Marañón me recuerda que estamos viviendo en una sociedad donde todos tenemos prisa. ¿Por qué tantas prisas?: Parece que hay que hacer y hacer cosas, pensando que esa actividad frenética nos hará sentirnos más felices o lograr más recursos económicos.

Además de esas prisas, el materialismo y consumismo que caracteriza a esta sociedad, provoca un afán desmedido por buscar ingresos que faciliten un cierto nivel de vida. Un factor importante que favorece ese estrés es la actuación de muchas empresas. Me recuerda lo que dice el profesor de la Universidad de Stanford Jeffrey Pfeffer, uno de los más influyentes pensadores actuales sobre ‘management’, “No deberíamos seguir tolerando que las empresas puedan dañar la salud física y mental de las personas sin ningún tipo de reparo ni responsabilidad, con total impunidad”.

Esos y otros factores provocan a muchas personas una situación de estrés laboral, tema sobre el que se están publicando diferentes análisis que tratan de encontrar soluciones para acabar o reducir ese estrés laboral. Me ha parecido de interés el análisis que hace Juan Meseguer en Aceprensa, con el título “Contra la tiranía del estrés laboral” del que incluimos a continuación un extracto amplio.

La pandemia del coronavirus está llevando a más gente a convertirse en “millonarios del tiempo”, expresión acuñada por Nilanjana Roy en 2016 para referirse a quienes valoran su tiempo libre, al menos tanto como el dinero que tienen en su cuenta corriente. En la práctica, son personas que han elegido trabajar y ganar menos, para vivir mejor.

Las manifestaciones actuales de esta elección son variadas: desde el misterioso repunte de abandonos voluntarios del mercado laboral durante un tiempo –fenómeno que en Estados Unidos se conoce como la Gran Dimisión o la Gran Renuncia–, hasta las reducciones de jornada, las reinvenciones profesionales, las jubilaciones anticipadas o la pura y simple determinación de trabajar de otra manera.

Vidas cansadas

Desde hace unos meses, los economistas no le quitan ojo a la Gran Dimisión y discuten hasta qué punto pueden estar motivando las salidas factores como las mejoras en las prestaciones por desempleo, los bajos sueldos, el coste de los servicios de cuidado infantil, el ahorro de las familias durante el último año y medio o el descubrimiento de oportunidades laborales en otros sectores.

Pero este fenómeno solo es una de las expresiones de un deseo más extendido. Lo verbaliza bien la periodista María Sánchez Sánchez: “En el fondo se trata de una batalla por el tiempo. Cada vez más personas alzan la voz para poder seguir llevando a sus hijos al colegio sin necesidad de ir con la lengua fuera; no entienden por qué han de perder una hora al día en desplazamientos a la oficina o preparar cada noche, rápido y corriendo, el táper del día siguiente. ¿Es viable seguir aguantando una organización del trabajo que se traduce siempre en una merma en la calidad de vida?”.

Seres familiares

La preocupación lleva años sobre la mesa. Si a finales de los 90 la politóloga y exministra noruega de Asuntos Exteriores Janne Haaland Matlary, casada y madre de cuatro hijos, lamentaba que la organización laboral se hubiera levantado de espaldas a las obligaciones familiares, un año antes de la pandemia la socióloga María Ángeles Durán se preguntaba cómo podía merecer “el nombre de riqueza o desarrollo un crecimiento que destruya el cuidado o margine a la población que cuida”.

Poco a poco, va creciendo el aprecio por tendencias que mejoran la sociedad como el reequilibrio de mujeres y hombres en las esferas pública y privada; la toma de conciencia por parte de las empresas de que los trabajadores somos seres familiares, con necesidades imprevistas que atender; el reconocimiento de la vulnerabilidad al que invita la ética del cuidado; o el convencimiento de que no es posible tener más hijos, pasar más tiempo con ellos y atender mejor a nuestro mayores, si la prioridad es vivir para el trabajo.

Esta es una de las banderas que ha tomado en España el partido de izquierdas Más País. Como explica Eudald Espluga, la formación liderada por Íñigo Errejón comenzó impulsando la semana laboral de cuatro días como un recurso frente a la crisis climática. Pero ante “la epidemia de fatiga y ansiedad” que trajo la pandemia, pasaron a convertirlo “en un campo de batalla cultural”.

Repensar el tiempo

El planteamiento de Más País recuerda a la propuesta de la socióloga británica Barbara Adam. Su tesis es que el capitalismo ha transformado la concepción del tiempo, y que la manera más eficaz de transformar la organización laboral (y, de paso, las prioridades de la sociedad) es cambiar esa concepción por otra más saludable.

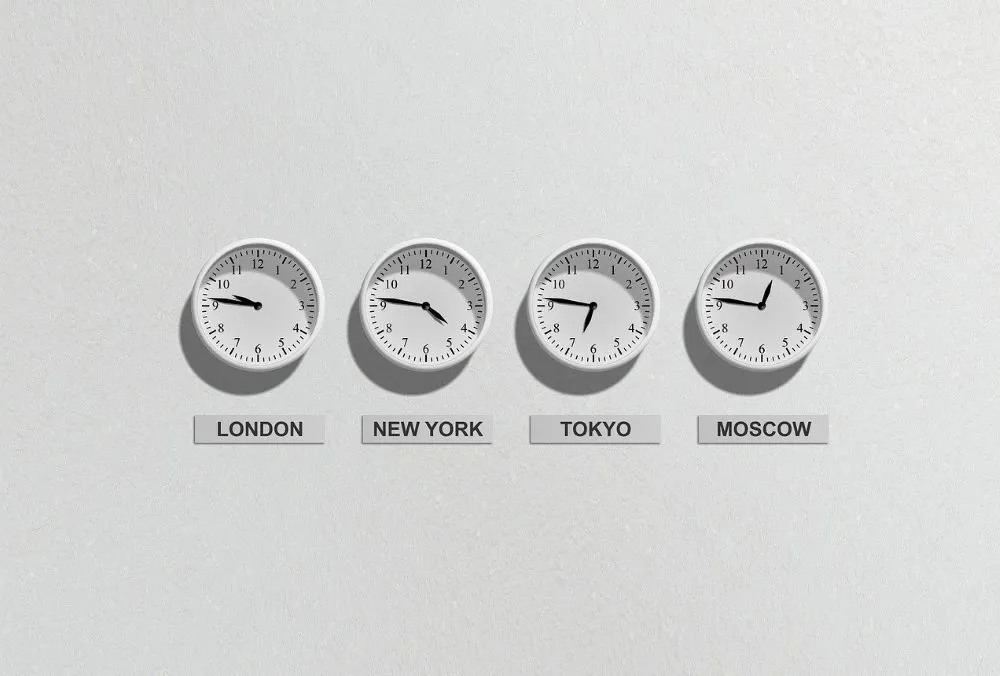

¿Qué es el tiempo para el capitalismo? Ante todo, una mercancía que se vende y se compra. Esta visión tiene varias implicaciones. En primer lugar, la velocidad se convierte en un bien preciado que multiplica la rentabilidad. El capitalismo no solo empuja a hacer más trabajo con menos empleados, sino a hacerlo más rápido.

En cambio, el tiempo que no produce beneficios tangibles se ve como “dinero perdido”. Por eso, el sistema 24/7 (24 horas al día, 7 días a la semana) fomenta el activismo constante y trata de eliminar aquellos elementos que suponen “pérdida de tiempo y de dinero, como el sueño, el descanso, el juego, el cuidado y el voluntariado”.

Del estrés al bienestar

El enfoque de Adam ayuda a entender los diferentes ritmos que entran en juego en la organización laboral. Mientras las empresas están muy atentas a los picos y los valles de la demanda, que es lo que determina sus prioridades, los trabajadores tienen que coordinarse, además, con el horario de las escuelas de sus hijos, con el de las tiendas y servicios, con las distancias entre su lugar de trabajo y sus hogares, etc. “Su capacidad de ser flexibles está ligada a sus compromisos con otras personas y es probable que varíe a lo largo de su vida laboral”. De ahí la propuesta de Adam: “Cambiar la forma en que concebimos el tiempo nos daría más posibilidades de armonizar el trabajo con el cuidado y la creatividad”.

En su opinión, este replanteamiento es lo que nos permitiría pasar “del estrés al bienestar” en el ámbito laboral. Y esto implica convencerse de que “el tiempo de las máquinas” no es igual que “la temporalidad vivida” por las personas. O en otras palabras: que los empleados no son unidades de producción autónomas, sino seres sociales que también se deben a las familias y a las comunidades a las que pertenecen.